三個信號,判斷你是否被格言綁住

曾經有學員問過我︰「老師,為什麼你比賽時的下法,跟你教我的不太一樣?」

我告訴他,之前上課學習到的許多格言和理論,就像是思維上的捷徑,它讓初學者能快速反應、模仿高手思路。

但當棋力成長到一定程度,就必須切換到獨立思考的狀態,去拆解、質疑、再定義這些格言的適用範圍。

若沒有經歷過這個轉換,棋手的進步會停在格言層級,無法進入策略層級。

我講完上述的內容後,學員露出一種近乎呆滯的表情,好像是在用這樣的表情告訴我,他完全聽不懂我在說什麼。

於是,我改用說故事的方式講給他聽。

當時我講的兩個故事是這樣的︰

還記得2003年11月22日,台灣唯一一屆五子棋大專盃的最後一輪,我們對到了當時前四輪保持全勝的政治大學。

我與對方的主將交戰至棋盤的右半邊。此時,白棋全局並不存在任何明顯的攻擊勝,只要走得稍有不慎,右邊的陣勢將被黑棋全部打爛,成為黑棋大有利的局面。

就在我苦苦思索該怎麼走下一步棋的時候,突然想到了【五子棋竅門】這本書裡面,提到的一句格言︰「三劍必勝」。

五子棋裡面提到的「劍」,指的是其中一頭有被對手阻止的一條連三,也就是我們習慣上稱呼的死三。

「三劍必勝」的意思是,如果你能在棋盤的某一個區塊,同時擠出三條以上的「劍」的話,就很容易營造出一個局部上無法防守的必勝態勢。

在實戰中,我藉由這樣的思考,聯想到棋盤上的某一個點符合這個格言,藉由仔細的目算,確認走出這一步棋後,能讓黑棋陷入無解的防守困境,便果敢地將這步棋走了出來。

對手看到這步棋,經過了一番思索並確定無計可施後,便坦然地在此投子認輸。

在上述的故事裡,我是從五子棋的格言中獲得靈感,並由此而贏下這盤棋。

「那麼,我們只要先背熟許多富含棋理智慧的格言,並且一律套用至實戰中的話,是不是就能夠讓自己達到戰無不勝的境界呢?」

說完第一個故事後,我問了這位學員如上的問題,引導他開始試著去思考「格言」的意義後,我趁勢講第二個故事。

同樣在【五子棋竅門】這本書裡,有另外一句叫做「防守要小馬步飛」的格言。

我在讀高職時,透過這句格言教導的方法,在與同學的實戰中,幾乎達成了完全無敗的戰績。

哪怕棋局走到一半,被同學發現了規律,而佔據了我想下的要點,也因為時機太慢而無從撼動我盤面上的優勢。

可是同樣的這一招,你卻很難在高強度比賽中看到。

這是為什麼呢?

因為高手們都知道,在實戰中隨意濫用這句格言提供的招法,很容易招致速敗的結果。

「為什麼同一句格言,我在學生時代使用就很有效,但在高手對戰時幾乎起不了任何作用呢?」

我在講完第二個故事後,問了學員上述第二個問題,然後再告訴他什麼是格言的正確解壓縮方式。

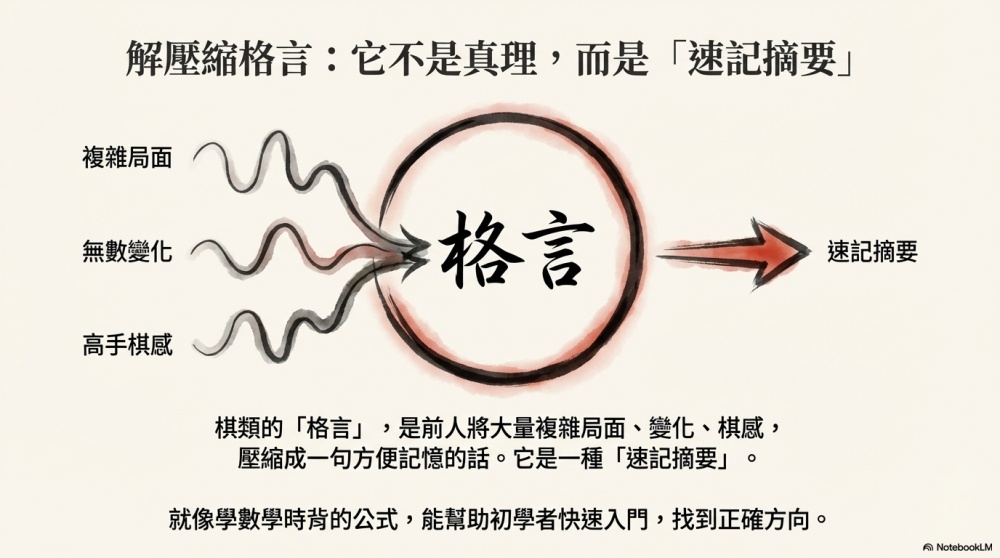

棋類的「格言」指的是前人或自己多次實戰、歸納之後的「速記摘要」。它把大量複雜的局面、變化、棋感,壓縮成一句方便記憶的話。

初學者剛開始入門的時候,往往會先被教導許多棋理格言,就像學數學時背的許多公式,這樣能快速入門,找到正確方向。

當然,這種先從「定律」或「格言」開始的學習方式,也不是沒有缺點。

人腦喜歡節省認知負荷,格言則提供了快速決策線索,短期很有效,但長久下來,容易減少學習者的探索性思維與生成式推理。

當一個簡潔的規律或格言被內化為「快速解法」,學習者往往將其視為預設框架,遇到問題時優先套用這個框架,導致忽略其他可能性或創新解法。

如果是自學下棋的人,他的水平往往會卡在某個階段,除非在後續的實戰中自己領悟,或者有高手願意提醒,不然的話,很可能終其一生就停滯在當下這個水平了。

而如果是有找老師學下棋的人,至少可以在下列這3個信號出現時,有老師可以即時拉回正軌。這3個信號分別是︰

1﹒重複明顯錯誤︰當學員在不同局面下,仍然套用同一格言的方式下棋,並常常因此而犯下明顯的錯誤時

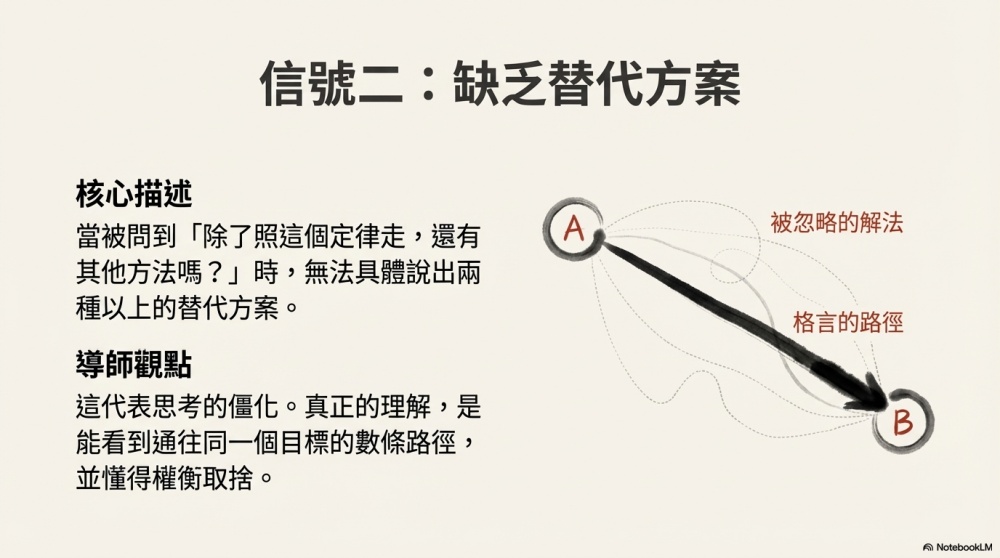

2﹒缺乏替代方案︰當老師問學生「除了照這個定律走可以贏棋以外,還有其他的方法嗎?」而學生卻答不出兩種以上具體方案時

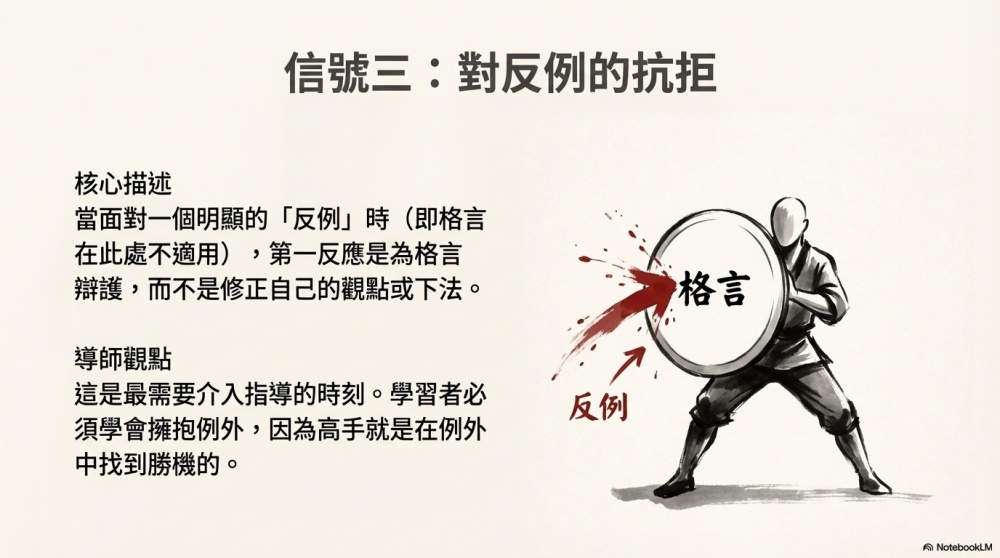

3﹒對反例的抗拒︰呈現明顯反例時,學生傾向為格言辯護,而非修正原本的下法

通常我在上課的時候,會不時地觀察學員在上課途中,是否出現上述的3種情形。

正常來說,“有出現”會好過“沒出現”。

因為只要學員一出現上述情形的其中一種,我便會馬上進行介入式指導,讓學員開始試著從格言的框架中走出來。

高手與一般棋手最大的區別,並非在於知道或不知道多少格言,而是在於知道「何時」能使用這些格言。

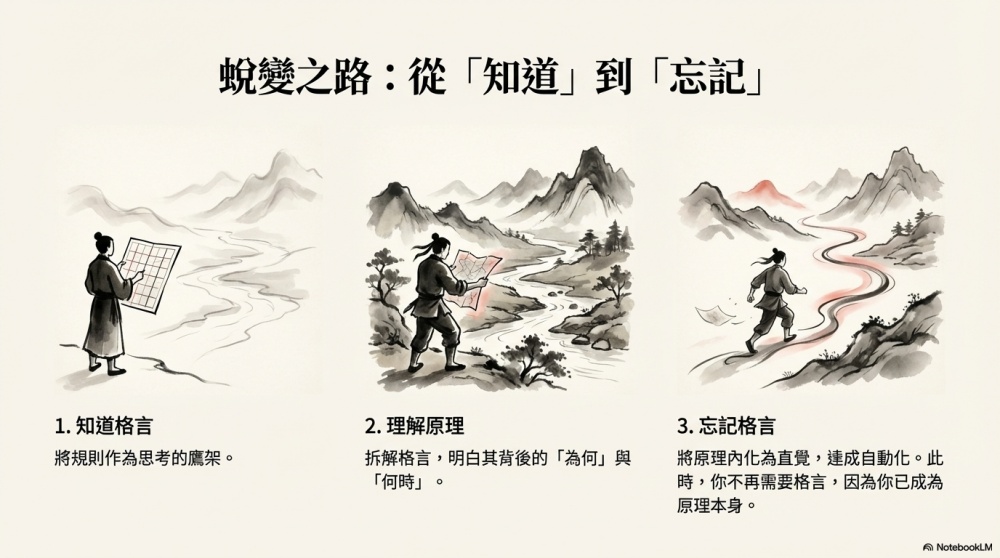

真正的突破,是從「知道格言」到「理解格言背後的原理」再到「忘記格言(讓原理自動化)」,這個過程是蛻變成高手前的必經之路。

一般留言