假性選擇,是親子溝通的最大陷阱

有一次與太太逛基隆的光南,一對父女的對話引起了我的注意。

我觀察到,小女孩拿起一個商品時,馬上遭到父親的反對,理由不外乎是「這個是大陸製的,品質比較差,別買這個!」

而小女孩又拿起另外一個商品時,她的父親又說「這個東西妳用了沒多久後,就再也用不到了,別浪費錢!」

小女孩被她爸爸連續否定了大約四、五次後,就停止了繼續找商品的動作,並露出很不服氣的表情。

這段小故事之所以讓我印象深刻,是因為小女孩的爸爸。

太太和我都可以很清楚地感受到,那位爸爸是用一種非常得意並高調的語氣,在與他的女兒對話。彷彿是想要藉此向賣場內的其他人展示,他是一個很有想法的好父親,正在用一種很有邏輯的方式,在培養她女兒買東西時的正確購物觀念。

聽完那位父親對女兒一頓猛如虎的操作後,我轉向太太,對著她搖了搖頭並嘆了口氣後,便一起走出賣場。

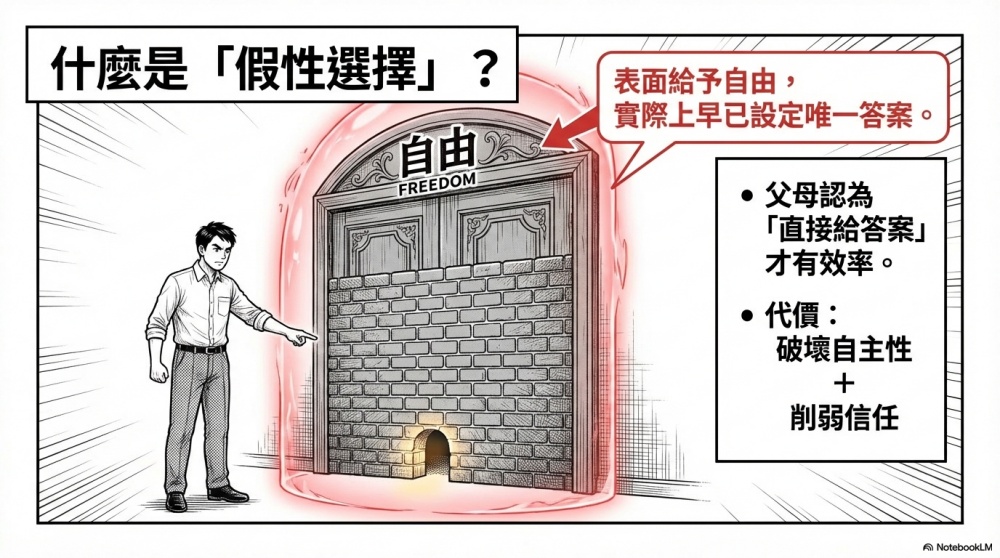

事實上,像這種「表面上給孩子選擇,心中卻早有定見」的親子互動方式,相信你在過去也或多或少從別人,或從自己的成長經驗裡遇過。

很多父母認為「直接告訴孩子正確答案」比「讓孩子自己摸索」更有效率,因為這樣能避免浪費時間或金錢。

那位爸爸的行為其實是一種「假性選擇」,表面上給孩子自由,實際上已經設定了唯一正確答案。這會破壞孩子的自主性,並且削弱親子間的信任。

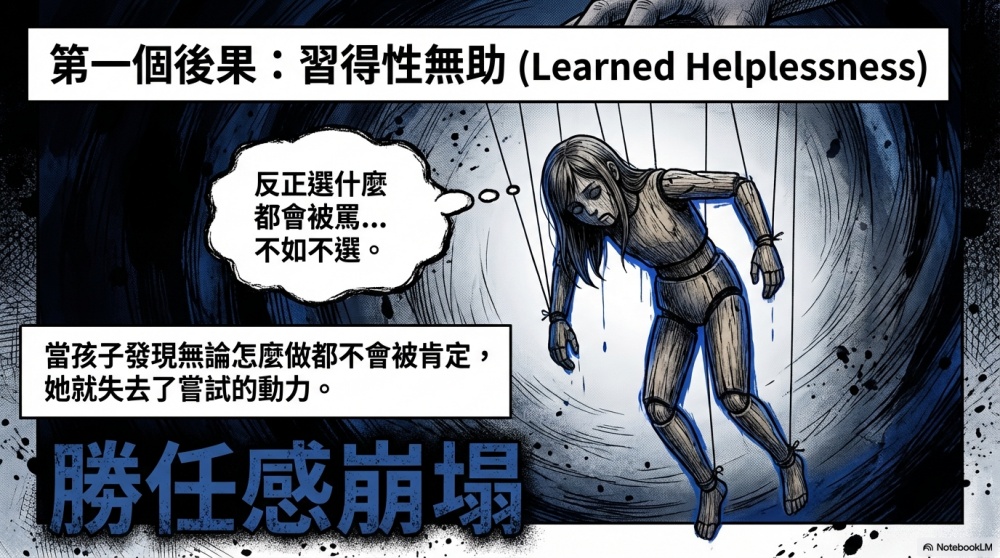

心理學研究顯示,父母過度否定或控制會導致孩子形成「習得性無助」(learned helplessness),孩子會覺得自己無論怎麼做都不會被肯定,進而失去嘗試的動力。

孩子被連續否定,損害的不僅是親子間的溝通,更包含了「自主性」和「勝任感」兩種基本心理需求。

長期下來,孩子會認為無論如何努力或選擇,結果都會被外部權威(父親)決定,進而停止嘗試。

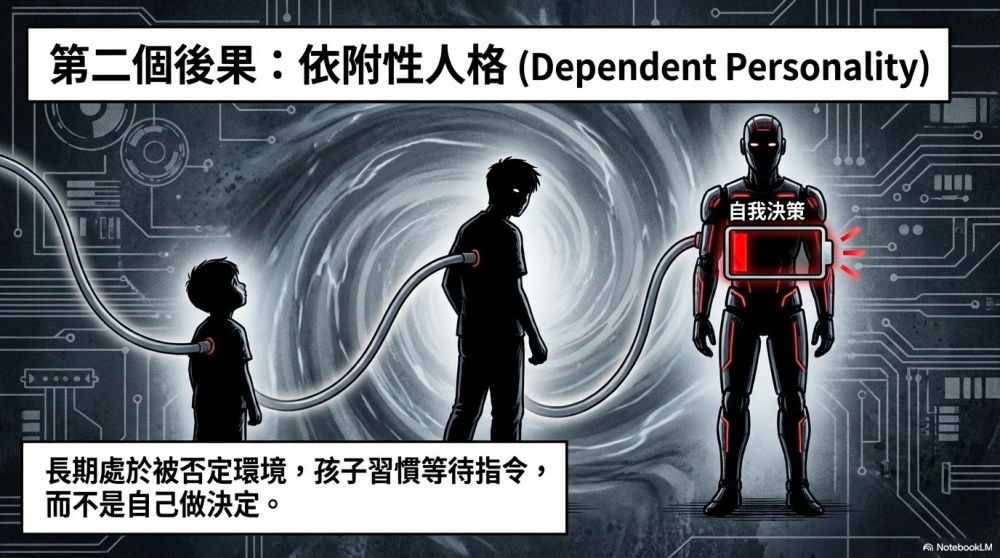

此外,長期處於被否定的環境,孩子也可能會形成「依附性人格」,習慣等待父母的指令,而不是自己做決定。

這讓我不禁開始反思,假如我是故事中的那位爸爸的話,該怎麼做會比較好?

如果是我的話,我會先用「開放式問題」搭配「選擇架構」的方式,來避開「假性選擇」這一錯誤。

然後再讓孩子從買東西的取捨中,學會用「機會成本」的框架來選擇商品。具體作法如下︰

從那位爸爸說「這個是大陸製的,品質比較差,別買這個!」的這段話中,我們可以觀察到爸爸的否定,是基於「品質」的價值判斷,但方式不對。應引導孩子思考商品的「內在價值」與「使用壽命」(耐用度),而不是直接貼標籤(大陸製)。

我會把上述那段話調整成「妳比較喜歡哪一個?為什麼?」(開放式問題)。後面再補上一段「爸爸想先聽聽妳的想法,再說我的意見,好嗎?」

然後,我也會把「這個東西妳用了沒多久後,就再也用不到了,別浪費錢!」這種否定式的口吻,改成「如果我們把這筆錢存下來,再多存100元,就能買妳上次說的那個更好的東西了。妳現在買這個,代表那個更好的東西要等好幾個月才能擁有。妳會怎麼選?」

這一系列的引導方式,將決定權完全交還給孩子,即使她最後做了「錯誤」的選擇(例如買了很快就壞的便宜貨),也能清楚知道那是自己衡量成本後的決定,而非父親高調否定的結果。她將從錯誤中學習,而不是因為被否定而失去機會。

這種做法也能迫使孩子面對「魚與熊掌不可兼得」的現實,會比單純告訴她「不准買」更具教育意義。

我們也可以多提供2到3個同款式的商品,並告訴孩子︰「好,我幫妳把三個放在一起比較:妳選擇的A(便宜但材質薄)、B(中等價位、比較耐用)和C(比較漂亮但並不實用)。妳想用自己的零用錢買哪一個?或是我們可以把錢留到下次買更想要的東西?」(選擇架構)

這個方法可以間接地告訴孩子,選了商品A,就放棄了用這筆錢去買商品B或C的機會。教育的重點不是「妳不該花這個錢」,而是讓孩子開始學著去思考「妳花的這筆錢,是否比妳放棄的其他選擇更有價值?」

當孩子意識到每一次選擇的背後,都伴隨著最高價值的放棄時,她的決策將會變得更審慎、更有邏輯,而不是基於一時的衝動。

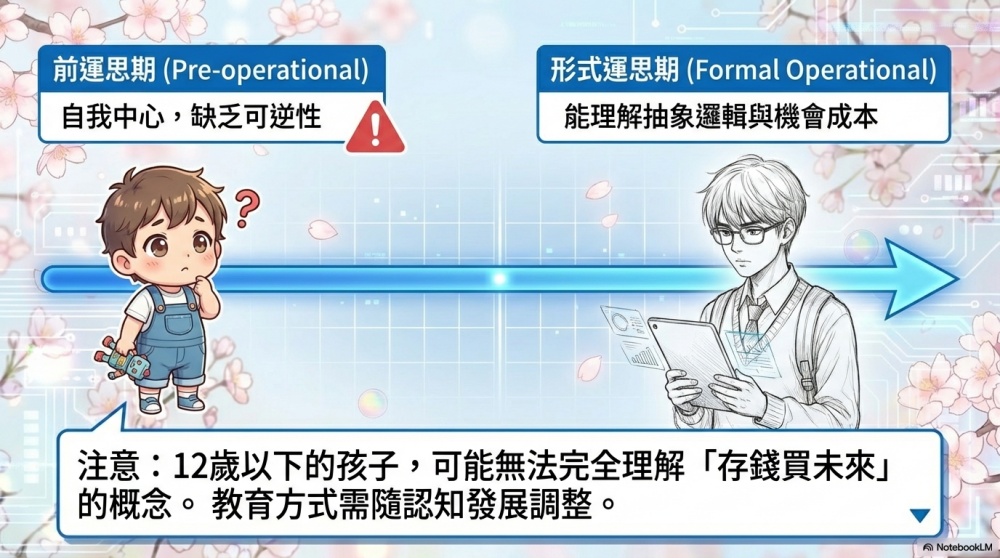

依照瑞士心理學家皮亞傑(Jean Piaget)提出的認知發展理論,前運思期(約2至7歲)的孩子只能以自我為中心,思考方式也缺乏可逆性。

而具體運思期(約7至11歲)的孩子只能根據具體的事例進行邏輯推理。

因此12歲以下的孩子,還未具備一定的抽象思考能力,無法完全理解「存下來買更好的東西」這種長期的、抽象的機會成本概念,前述的理性教育方式,容易超出孩子的認知負荷。

而故事中的小女孩如果已經是12歲以上,也就是在形式運思期(約 12 歲以上)後的前提下,前述的方法才有機會派得上用場。

所以,教育方式需要根據孩子的具體認知發展階段進行調整,否則再好的框架也可能失效。

父母表面給孩子選擇,實際上可能早已設定唯一正確答案。

過度否定或控制孩子,會削弱其自主性與勝任感,而長期被否定也會導致孩子形成習得性無助或依附性人格。

開放式問題與選擇架構可以避免假性選擇,增進孩子決策能力。

透過讓孩子權衡機會成本,能讓她從錯誤中學習並理解選擇的價值。

提供多個選項並說明優缺點,能促使孩子更審慎、理性地做決定。

依照皮亞傑的認知發展理論,涉及抽象概念如機會成本的理性教育方式,需孩子達到形式運思期(約12歲以上)才能有效理解。

你的否定,讓孩子停止了嘗試的動作;你的控制,讓孩子形成了依附的人格。

否定很簡單,引導很困難;否定能制止孩子,引導才能成就孩子。

一般留言