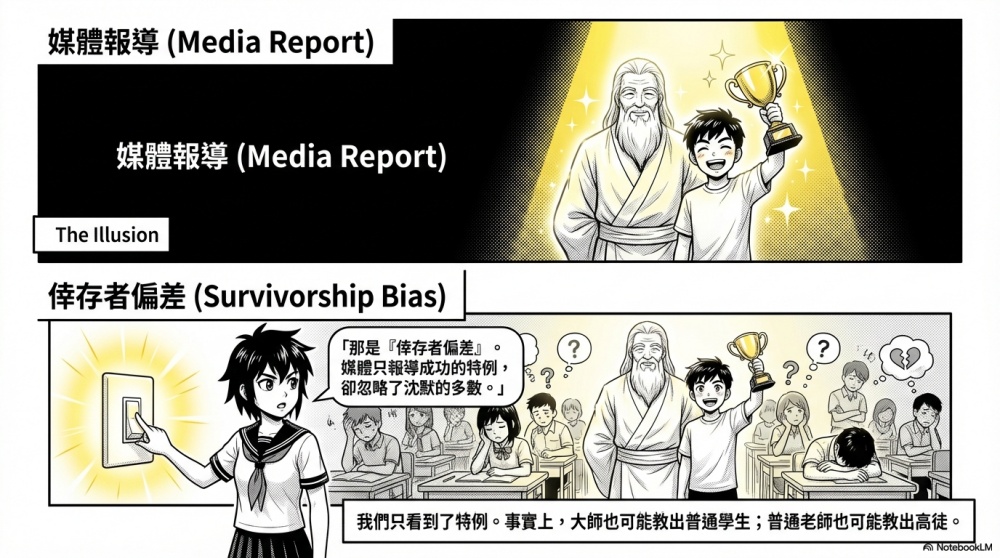

名師出高徒,其實只是新聞濾鏡下的幻覺

許多人想找老師學下棋時,普遍有一個迷思,就是以為“找棋力越強的高手學,效果就越好”,這其實是一個幻覺。

看完上一段文字,也許有人急著想要反駁,說“名師出高徒”是一句流傳許久的名言,你可以舉出很多很多實際的例子,來告訴我許多棋力強的高手,確實能教出棋力強的學生。

對於上述的質疑,我完全認同。但你可能沒有想過兩個盲點。

第一,許多棋界大師之所以能教出高徒,是因為那個徒弟本身就是已經被篩選過的天才;

第二,事實上,棋界大師的確能教出高徒;但同時也有可能教出其他普通或較差的徒弟;而棋力普通的老師偶爾也能教出很厲害的高徒,同樣也有可能教出普通或較差的徒弟。

我們之所以只對“名師出高徒”有印象,是因為媒體鮮少報導過其他三種結果,所以多數人才會把「名師」和「高徒」產生了過度的連結。

換句話說,「名師出高徒」其實只是新聞濾鏡下的幻覺。

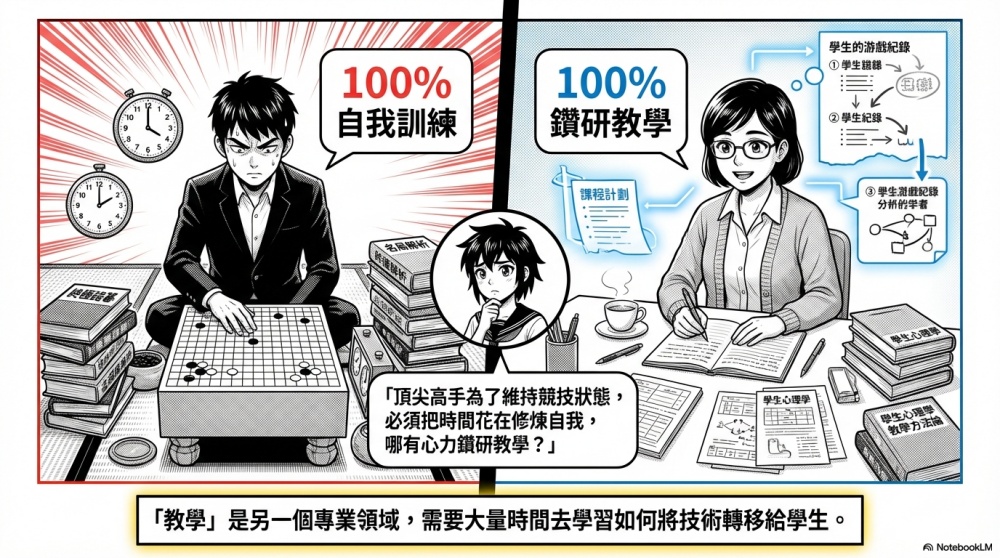

即便是棋力最頂級的高手,在傳授技術方面也往往不如坊間專職教學的老師。

為什麼我敢這麼說呢?

因為很多人從沒想到的觀點是,「教學」本身是另外一個不同領域的專業,需要投入大量的時間去學習該怎麼做,才能有效地把技術知識轉移給自己的學生。

而實力最頂級的高手們,為了維持最佳的競賽狀態,往往必須把大多數的時間用在自我訓練上,很難有額外的心力投入教學。

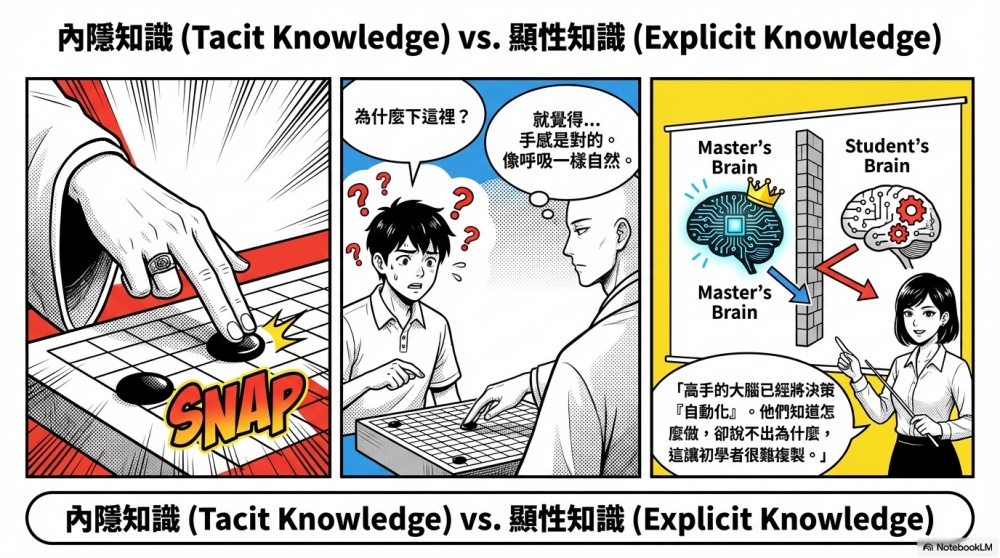

當一個人在下棋領域成為頂級專家後,他的大腦會將大量複雜的決策過程「自動化」與「直覺化」。他很難回想起或清楚解釋一個初學者到底「卡」在哪裡,因為那些知識對他而言,已經像呼吸一樣自然。

此外,頂尖高手的許多決策依賴於大量無法言傳的「內隱知識」(Tacit Knowledge),例如棋感、直覺、經驗累積的微妙判斷。

而「教學」的本質,是將這些「隱性知識」轉化為學生可以學習和複製的「顯性知識」(Explicit Knowledge),例如棋譜、定式、攻殺技巧。這個轉化過程本身就是一項高難度的專業。很多高手「知道怎麼做」,但「說不出為什麼要這麼做」,這使得他們的知識難以轉移。

既然學下棋不需要花大錢找棋力最強的高手,我們又該如何挑選一個適合自己的好老師呢?以下是我的個人淺見︰

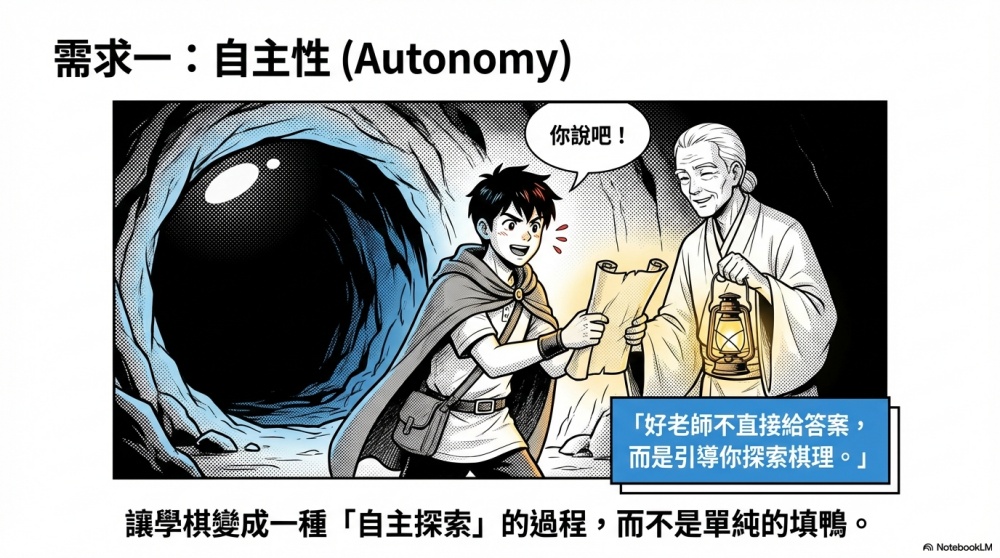

多數人在挑選老師時,往往只關注在技術層面的指導,但真正能讓學生長期成長的,是老師對學習動機的激發能力。

教育心理學中的「自我決定理論(Self-Determination Theory)」指出,學習動機來源於三個核心需求:自主性、勝任感、關聯性。

自主性(Autonomy):老師不是單純給予答案,而是引導學生探索正確的棋理。

勝任感(Competence):老師設計的練習與對局難度適中,可以讓學生在每一次的小勝利中感受到自己正在成長。

關聯性(Relatedness):老師重視師生互動與情感支持,幫助學生在課堂中獲得歸屬感與認同感。

當一位老師能兼顧這三個核心需求,學生的內在動機會被持續激發,學棋不再只是完成作業,而是變成自主探索的過程。即時反饋、量身設計的練習以及良好的互動氛圍,將使學生在技術提升的同時,也能保持熱情與長期堅持。

當然,如果這位老師本身有相關著作,或在網路上發表過許多教學文章或影片,也是一個可以參考的重要因素。

總結來說,選老師就像在選你的健身教練一樣,健身教練不是越壯越好,而是要能「看懂你的動作問題」,懂得循序漸進、設計適合你的訓練菜單。

老師的棋力高低只是參考,教學匹配度才是決定你進步速度的關鍵。找到能拆解知識、即時反饋、讓你持續成長的老師,才是真正值得投資的選擇。

讀到這裡,也許你會覺得既然找老師這麼麻煩,乾脆自己看書、看影片學不就好了?

現實生活中,我們的確可以看到許多高手,在學習初期都是靠自學而成。

但很多人沒看到的是,他們之所以能達到現在的高度,很大一部分取決於本身的天賦、外加長時間反覆實戰、痛苦地修正錯誤與重建觀念的毅力。

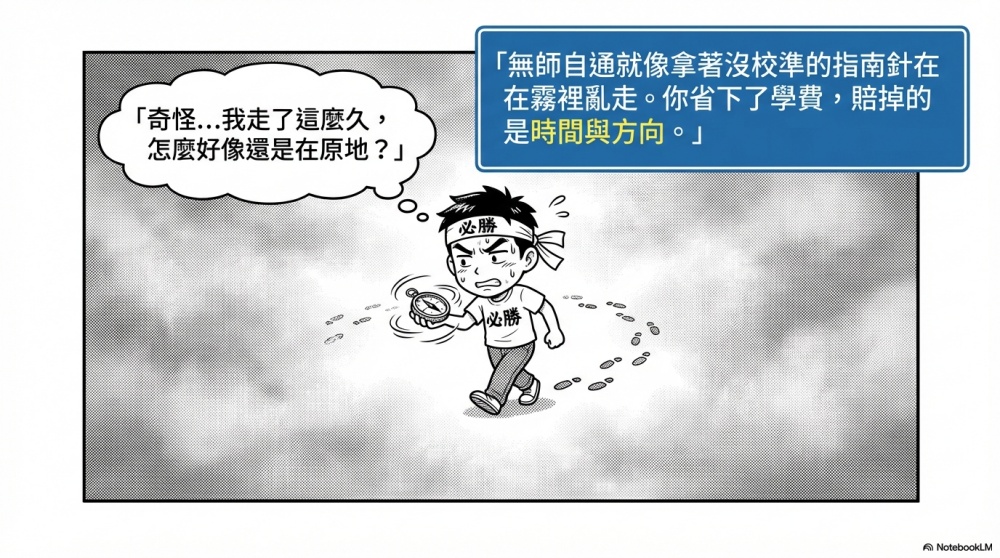

「無師自通」就像是開著沒校準過的指南針在霧裡亂走,省下的是學費,浪費的卻是時間與方向。

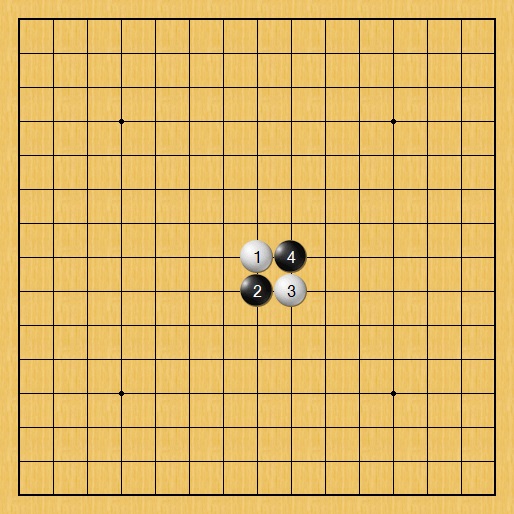

我曾經在YouTube上看到某部影片,創作者錄製手機上的五子棋App,講解他曾經下過的兩盤棋。

我耐著性子將影片完整看完後,只得出一個感想︰他從頭到尾所下的每一個結論都是錯的。

換句話說,如果一直沒有遇到夠水準的高手,擊碎他對棋理的種種誤解的話,他仍會困在同樣的錯誤裡不停打轉。

自學者常因「不知道自己不知道」而陷入「錯誤的自信」。他們並非學不會,而是較難察覺自己的錯,就像前面內容提到的YouTube影片那樣。

教育心理學中的「外部回饋」是學習中不可或缺的因素。缺乏高品質回饋,學習者就無法校正心智模型。這正是為什麼自學者容易原地踏步的根本原因。

所以,如果經濟狀況允許,花點時間找一位適合的老師,其實是最快、最穩、最划算的路。

一般留言