童年的一盤棋,如何改變我對「放水」的看法

與一般人下棋,我很少故意禮讓對方,哪怕對手是小朋友、網路上的對弈和現實生活中的競賽,我的態度都是一樣。

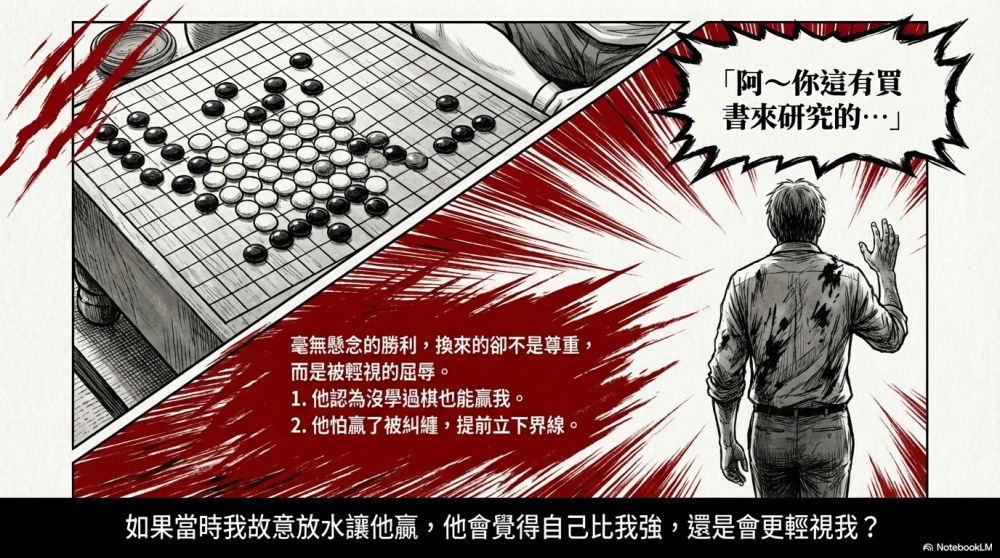

之所以對「放水」這件事感到反感,源自於一段童年的回憶。

小時候住台中,有位長期待業中的叔叔,常常看到我在家裡邊看書邊擺棋譜。

他有時會走過來跟我說︰「阿你這樣自己擺,都沒有出去跟別人下棋是有用膩?」

我沒有搭理他,只是繼續默默地擺我的棋譜。

有一次,這位叔叔突然走過來,邀我跟他下棋,並且補上了一句但書︰「一盤定輸贏」。

棋局的結果,是我毫無懸念地簡單取勝。

還記得下完後,叔叔說了︰「阿~你這有買書來研究的…」講完後馬上就跑走了。

那一刻,我心裡很不是滋味。

尤其是他說「一盤定輸贏」的那句話,讓我感到一種被輕視的屈辱。

這句話在我看來,藏著兩層含意:

1﹒他認為自己雖然沒學過棋,也能輕鬆贏過我。

2﹒他怕贏了之後我會糾纏,於是提前立了「只下一盤」的界線。

回想起來,如果當時我故意放水讓叔叔贏,結果會是怎樣?

他會因此感覺良好、覺得自己比我強,還是會更輕視我?

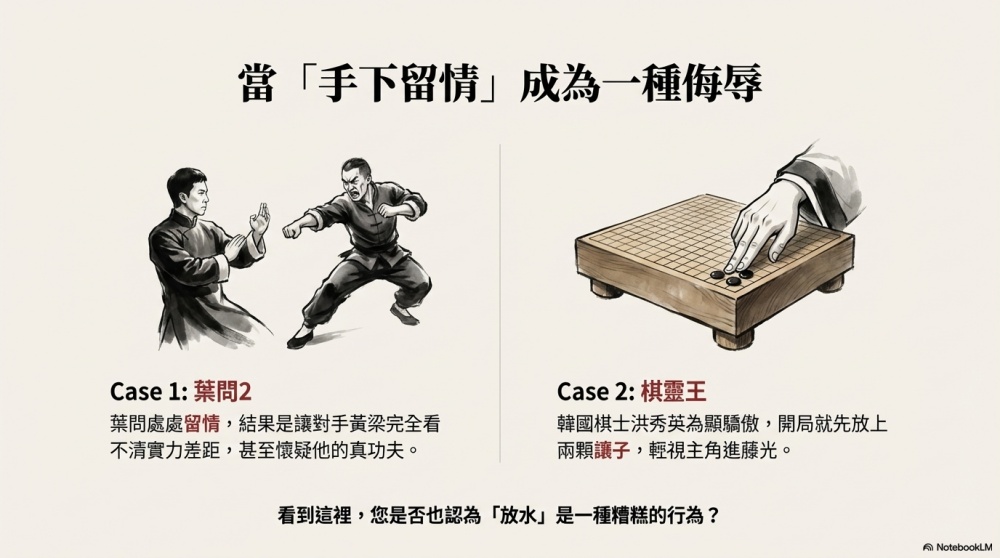

後來,看了「葉問2」和「棋靈王」後,更加深了我對「放水」這個行為的反感。

香港電影「葉問2」中,葉問與黃梁在天台的一場打戲,起初葉問處處手下留情,結果就是黃梁完全看不到雙方的實力差距,反過來懷疑葉問是否真有實力。

日本動漫「棋靈王」中,韓國院生洪秀英因為瞧不起主角進藤光,在對弈之前先在棋盤上擺了兩顆黑子,然後用驕傲的語氣表示想和進藤下指導棋。

看完了這些例子,你是否也跟過去的我一樣,覺得「放水」是一個非常糟糕的行為呢?

多年後的今天,我開始漸漸地理解「放水」本身是中性的,其好壞取決於使用者的心態和目的。

雖然大多數的對弈我仍然不會刻意放水,但在教學上,我漸漸摸索出一套「不放水」的指導方法。

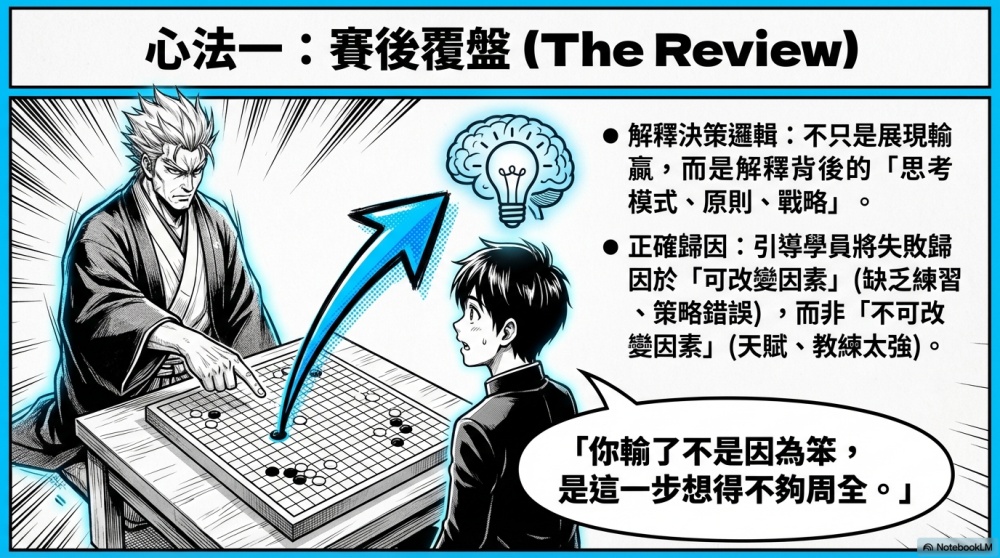

老師不放水的堅定態度,是為了傳遞以下兩個核心價值:

1﹒定義「卓越」的標準:讓學員親身體會「真正國手的實力」是什麼樣子。如果老師放水,學員就無法建立正確的標竿。

2﹒樹立「希望」與「目標」:對初學者而言,老師的壓倒性實力不應是「絕望」的證明,而應是「我未來想達到的水平」。

雖然老師的目的是傳遞卓越標準,但壓倒性的實力展示,如果沒有配合足夠的軟性支持,有時會被心理敏感的學員解讀為一種實力欺凌。如何確保老師的壓倒性優勢始終被感知為「指導」,而非「壓制」,需要更細緻的語言和行為準則。簡單描述如下︰

當學員在課堂上的對弈輸給老師時,應該在每盤棋結束後,簡短地向學員解釋決策背後的「思考模式、原則或戰略」,而不能只是展現輸贏的結果。並引導學員將失敗歸因於「可改變的因素」(如缺乏練習、策略錯誤),而不是「不可改變的因素」(如天賦、教練太強)。

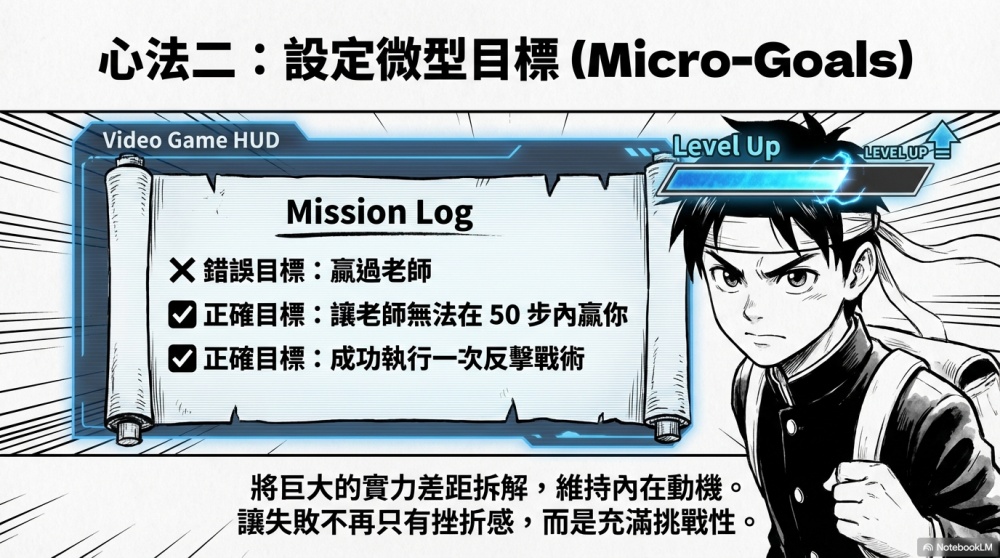

老師還可以更進一步,將巨大的實力差距拆解成「可達成的近期目標」。例如,不是「贏過老師」,而是「讓老師無法在X步棋以內贏你」、「成功在某個特定戰術上執行一次反擊」……等等,幫助學員維持學習的內在動機。

老師必須確保在學員的失敗中,找到至少有一到兩個「閃光點」。即使結果是慘敗,也要肯定學員「在第X步的著手非常有創意」或「某個防守做得比以前好」。這樣才能提供學員繼續努力的最小抓手。

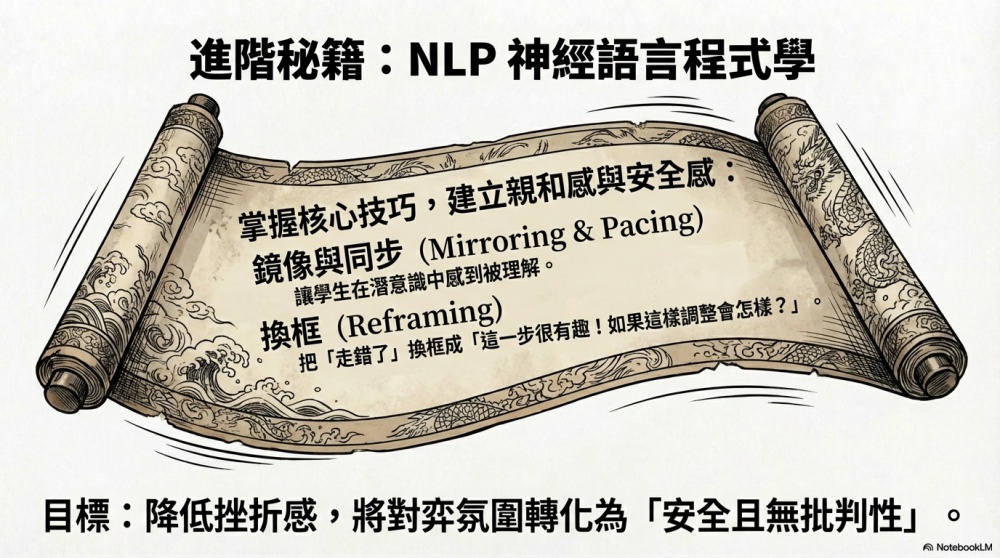

更重要的是,老師要確保對弈氛圍是「安全且無批判性」的。當雙方的實力相差太懸殊時,老師更要以支持和幽默的態度來抵消壓迫感,讓學員知道「輸也是一種學習的常態」,減輕他們的狀態焦慮。

光用字面描述理論,可能會讓人難以理解。下面我將以你為第一人稱視角的方式,套用上述的教學理論,建構出一個簡單易懂的故事,幫助你一起來瞭解,為什麼堅持不放水的原則,是絕對可行的一種教學態度。

想像一下,假設你是一個稍微入門的初學者,和一位全國冠軍下棋。你會希望他故意輸給你嗎?

如果他放水讓你贏了,你可能會想:「咦?我贏得這麼容易,那全國冠軍好像也沒什麼了不起嘛!」這樣你就不知道真正的「厲害」長什麼樣了。

所以,他不放水,讓你體驗到真正的頂尖實力,讓你心裡有個目標:「哇!我也想要練到那樣的程度!」

好,你輸了,而且輸得很慘。但是厲害的老師會跟你說:「這盤棋你輸了,但不是因為你笨,而是途中你有好幾步棋想得不夠周全。」

他會指出:『你看,你在第XX步的那個防守,下得非常好!』或『你中間那個攻擊很有想法!』

這叫做「閃光點」。就像是雖然你考試不及格,但老師說你其中一題解題步驟是對的一樣。

老師不會要你下次就贏他,而是要你下次做到:「讓他在第30步之後才能贏你。」或「成功用出一個我們上課學過的技巧。」

這時候,你輸了也不會難過,因為你輸的原因是「還沒練熟」,而不是「你不行」。你只是需要再多練習,然後去達成那些「小目標」!

看完理論和故事後,您還會覺得「不放水」是一件負面的事嗎?,

除此之外,我會鼓勵所有志在當老師,或者已經是一名老師的網友們,撥一點時間去上NLP(神經語言程式學,Neuro-Linguistic Programming)的實體課程。不需要學到拿執行師的程度,只要掌握幾個核心技巧,像是鏡像(mirroring)、同步(pacing)、引導(leading﹚……等等,就能在課堂上更自然地與學生產生親和感。以及覆盤時多使用「換框(reframing)」的方式,把學員走錯的某一步棋,換框成「你這一步走得很有趣!我們來看看,如果要讓它變得更好,可以怎麼調整?」,就能夠有效降低學員遇到挫折時的不適感。

當然,我這個「不放水」原則並非在所有的情境下都適用,某些特殊情況下稍微放點水,也是無傷大雅。

像是圍棋裡面的「讓子棋」,即是一種降低挑戰難度的行為。它不是「放水」讓對方勝利,而是動態調整難度,將對戰雙方的有效差距縮小,是圍棋領域中常見的指導方式。

又或者是一位父親和五歲的兒子下棋,父親的目的是讓兒子覺得下棋很好玩,如果父親每盤棋都殘酷地輾壓,兒子大概率只會選擇放棄。

所以,父親的「放水」正是為了提供一個安全的練習環境,讓孩子在沒有巨大失敗壓力的情況下,體驗到下棋的核心樂趣(例如:吃子、連五成線)。這確保了孩子會將「下棋」與「快樂」連結,而非「挫敗」與「放棄」。

「放水」的正面意義,是用在策略性地調整外部挑戰與內部技能的平衡,以優化學習者的情感體驗,從而延長其投入時間,達到長期的學習與進步。

一個真正的好老師,是那種會給你真實的挑戰(不放水),再給你實用的地圖(指導和鼓勵)的人,這樣你才能一直進步,而且開心地學習。

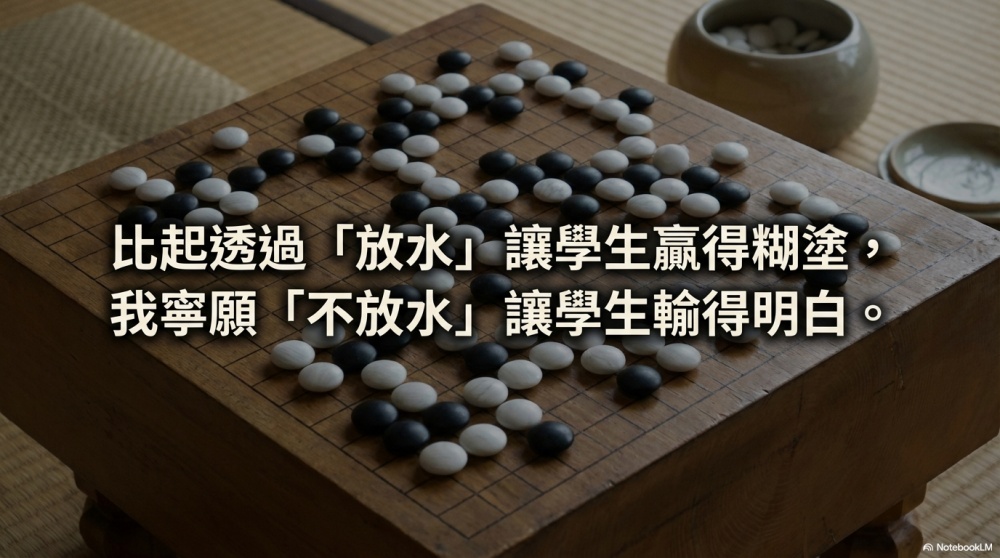

比起透過「放水」讓學生贏得糊塗,我寧願「不放水」讓學生輸得明白。

一般留言