如何讓孩子在輸棋中成長?

小朋友學下棋,比起學習怎麼贏過對手,「學習如何面對輸棋」是更重要的課題。

有些孩子一開始學棋非常順利,才學沒多久而已,就能在與同學和家人之間的對弈中,拿下全勝的戰績;

有些孩子學起來一路跌跌撞撞,學棋一段時間後,還是不太能與其他人的對弈中,觀察到學棋過的痕跡。

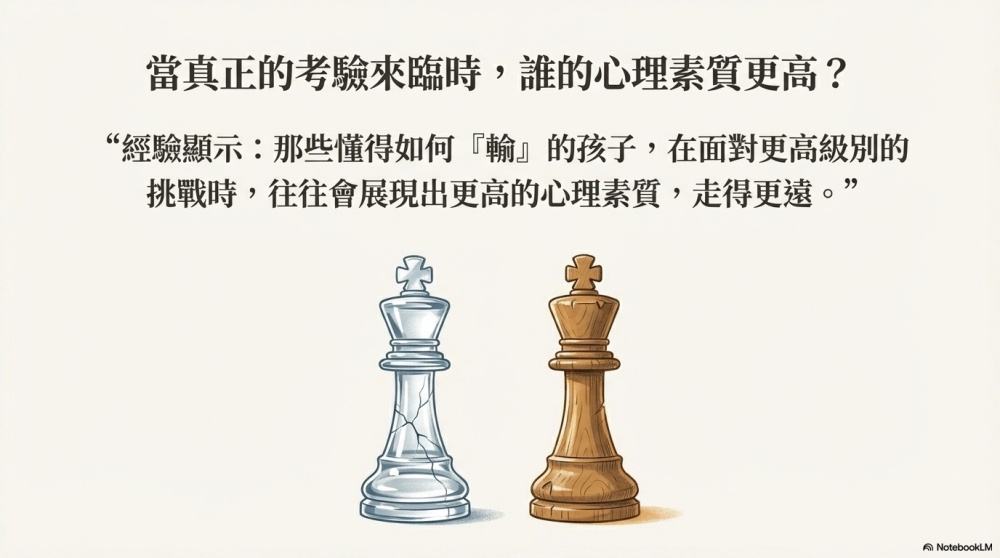

某位在圍棋方面有豐富教學經驗的朋友告訴我,假如同樣比賽十盤棋,前者的小朋友在學棋初棋,雖然能取得全勝的好成績,但由於缺乏輸棋的經驗,容易有盲目樂觀的壞毛病。只要在後續挑戰更高級別的比賽而輸棋時,往往會不知道怎麼面對這樣的挫折。

而後者的小朋友,雖然在學棋初期的的成績可能不如前者,但如果有老師從旁加以引導,通過覆盤的方式,讓孩子知道自己輸的原因在哪裡後,在後續挑戰更高級別的比賽而輸棋時,往往會展現出比前者的小朋友更高的心理素質。

史丹佛大學心理學教授Carol Dweck提出的「成長心態理論」(Growth Mindset)明確指出,個體若將失敗視為可學習的機會,將促進持久的動機與創造力。

如果以「勝負導向」的心態來學下棋,每當輸棋時,就容易把輸的原因歸咎於自己。長期下來容易引起孩子逃避挑戰,情緒失控而放棄。

反之,如果以「成長導向」的心態來學下棋,每當輸棋時,孩子會把它當成是一次學習機會,主動找那盤棋的對手或其他人進行覆盤,並適當切換自己當下輸棋的情緒。

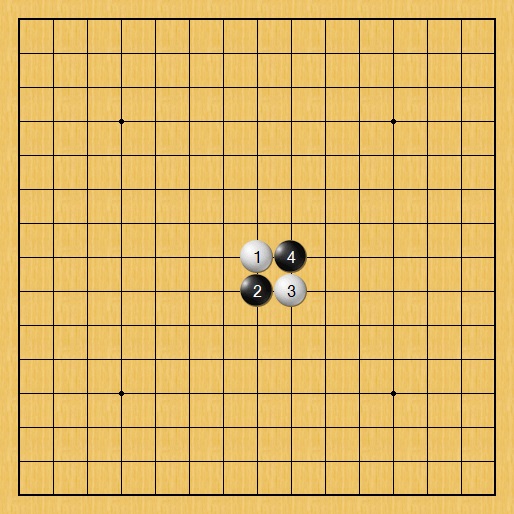

為了提供有效的覆盤策略,老師的教學經驗非常關鍵。必須要確保覆盤內容在孩子當前的認知能力範圍內。如果覆盤的難度遠超孩子對棋的認知,他仍會選擇放棄(雖聽進去,但無力執行)。

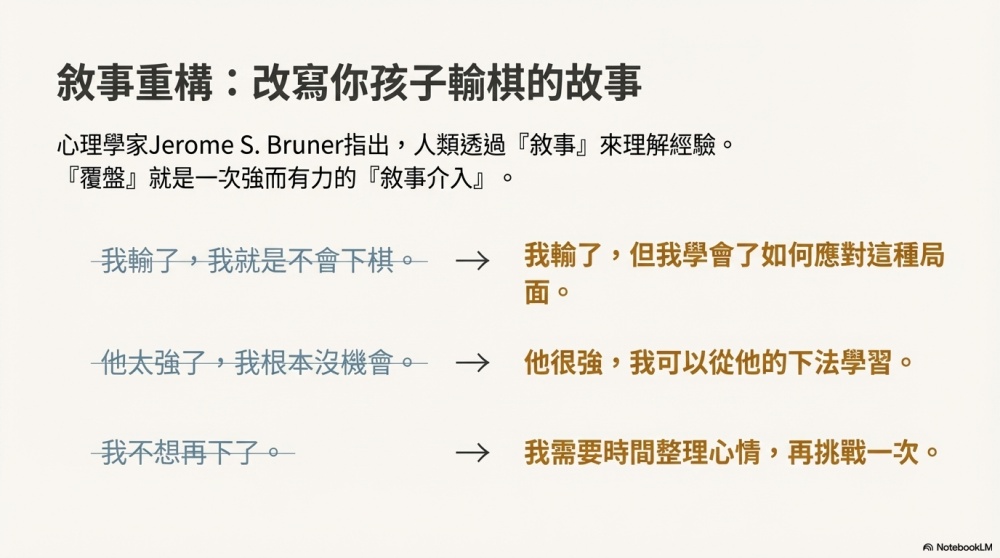

美國心理學家Jerome S. Bruner 的「敘事心理學」則強調,人類是藉由敘事的方式,理解自己的人生經驗。

我的解讀是,「覆盤」其實就是一次敘事性重構的心理儀式。老師可以在學員面對輸棋時,把覆盤當成「敘事介入」的方式,從而轉移失敗帶給孩子的挫敗感,

從原始的「我輸了,我就是不會下棋。」,重構為「我輸了,但我學會了如何應對這種局面。」

從原始的「他太強了,我根本沒機會。」,重構為「他很強,我可以從他的下法學習。」

從原始的「我不想再下了。」,重構為「我需要時間整理心情,再挑戰一次。」

「敘事介入」的方式,讓每一次的覆盤不只是技術分析,更是敘事重構的機會。孩子如何看待自己輸棋的敘事,將決定日後他如何看待自己。

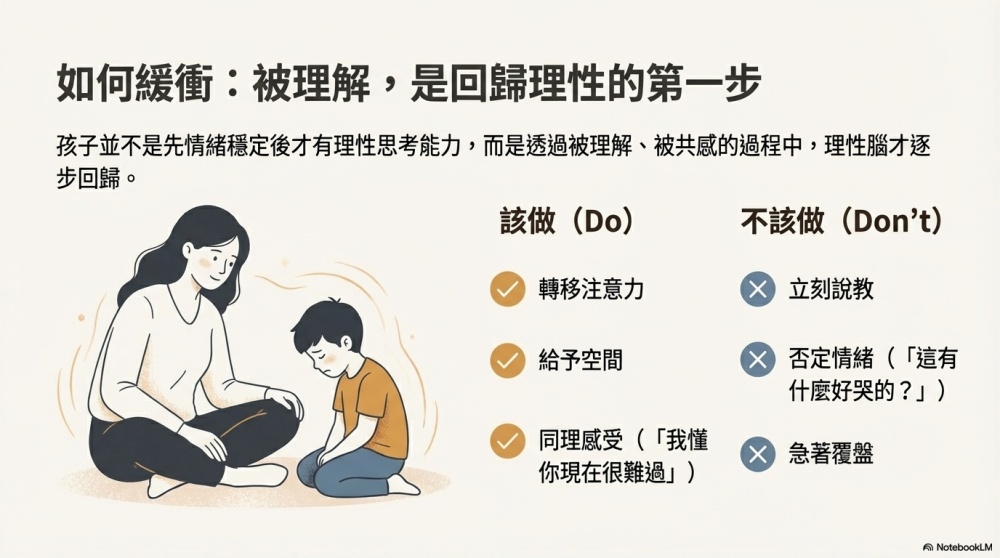

然而,越重視的賽局,在輸掉的當下,正沉浸在憤怒或懊惱當中(情緒腦主導)的孩子,是無法立刻進入「覆盤」這種高度認知(理性腦主導)活動的。在「敘事重構」發生之前,必須先有「情緒緩衝」。

特別是剛開始學棋的孩子,比較容易會有接受不了失敗的情況。還記得我小時候有段時間,常與住附近的表哥下象棋,每次輸棋後總是哭得唏哩嘩啦,表哥跟我說怎樣下比較好,當下的我根本就聽不進去。過沒多久,我就再也沒有碰過象棋了。

所以,孩子因輸棋而情緒潰堤的當下,老師和家長要做的,就是想辦法先轉移孩子的注意力,避免讓孩子的負面情緒由此蔓延開來。只有等孩子放鬆心情,願意打開思路聽你說話後,進行覆盤的介入才有機會收到效果。

孩子並不是先情緒穩定後,才有理性思考能力,而是透過被理解、被共感的過程中,理性腦才逐步回歸。

那麼,如果孩子學棋後,開始進入到一直輸棋的狀態,而想放棄下棋時怎麼辦?

中國「弈小象在線棋類教育」創辦人蘭宇先生,在他所寫的【棋如人生–如何讓孩子愛上下棋】這本書裡面提到,許多家長﹙有時候連老師也是﹚都有一個誤解,以為孩子是因為怕輸才想放棄下棋。但根據蘭宇先生多年的教育經驗與觀察,他發現許多常輸的孩子反而能堅持繼續下棋,這究竟又該怎麼解釋呢?

蘭宇先生認為,許多孩子之所以想放棄下棋,底層的原因並不是因為怕輸,而是不知道自己輸在哪裡,或是一直在同一個錯誤上輸棋,又不知如何解決的情況下,才萌生了放棄的念頭。如果家長和老師沒有認識到這一點,孩子恐怕就很難再堅持下去。

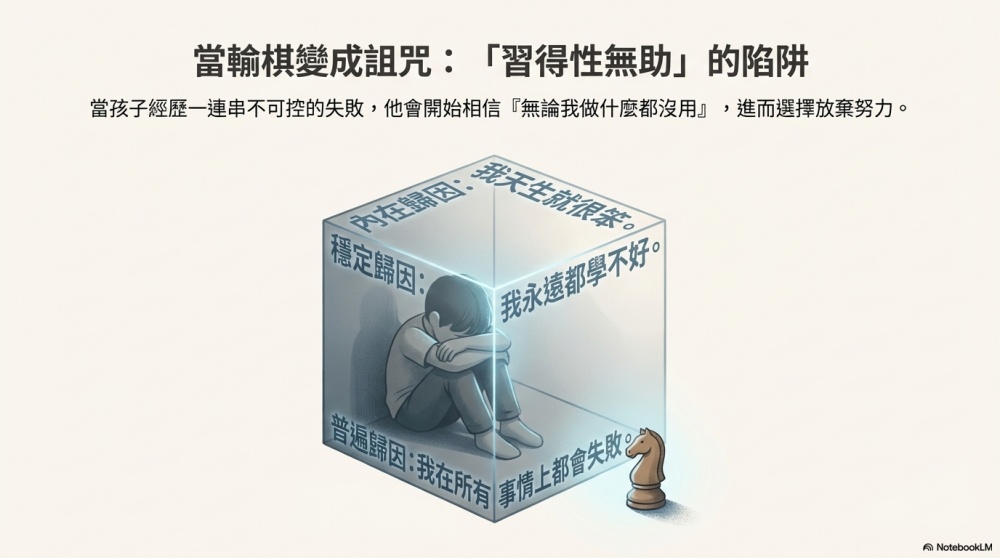

心理學研究也顯示,適當的挫折和早期成功經驗同樣重要。如果初學者經歷的失敗遠大於他的認知和技能水平,容易導致「習得性無助」(Learned Helplessness)。

習得性無助指的是當個體經歷了一連串不可控的負面事件後,即使新的情境是可控的,他也會選擇放棄努力,相信「無論我做什麼都沒用」。這讓孩子將失敗歸因於內在、穩定、且普遍的因素(如:「我天生就很笨」、「我永遠都學不好」)。

所以,老師的目標是反轉這種歸因。通過「可控的失敗」,讓孩子將失敗歸因於外在、不穩定、且特定的因素。例如「這盤棋我太急躁了」、「這次的戰術選擇不對」、「我練習不夠」。

害怕失敗的孩子會放棄挑戰,但不怕失敗的孩子,才能真正擁抱挑戰。

一般留言